Os Selos Comemorativos em homenagem ao Barão do Rio

Branco como artefatos da fabricação do herói.

De Colombo e sua

roda,

De Santo Antônio e

do papa,

Pois, depois que o

selo é moda.

Já ninguém do selo

escapa.

(Poesia

Filatélica. Aluísio de Azevedo).

Os

selos comemorativos, embora não devidamente valorizados como fontes de

pesquisa, são peças importantes das engrenagens mistificadoras e dos processos

de construção de heróis nacionais. Eles ajudam a fixar no imaginário coletivo o

culto às figuras consideradas como definidoras da identidade e dos valores

nacionais. Barão do Rio Branco, celebrado como herói da nacionalidade e da

diplomacia, é um dos tantos “vultos da história brasileira” que povoam as

estampas postais e alimentam o imaginário legendário da nação.

Muito

mais do que um simples papel adesivo que comprova o pagamento de uma taxa por

serviços postais, os selos acompanham a história do Brasil desde meados do

século XIX e carregam os diferentes sentidos que a história assumiu em

distintas condições históricas. Na página da Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, a história institucional dos Correios, que é disponibilizada aos

usuários, aparece entrelaçada com a história do Brasil, que nos é apresentada

por meio de uma fórmula bastante tradicional, seguido uma divisão por períodos:

Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Nesta forma de organização linear

e compactada do passado, os fatos considerados mais importantes são dispostos

numa linha temporal cronológica, marcada por datas e nomes considerados mais

importantes.

Os

selos são instrumentos pedagógicos valiosos, de fácil manuseio e baixo custo (Salcedo).

São cartões de visitas dos estados (Walter Benjamin), e de distintos regimes políticos,

que veiculam uma história monumental em miniatura, dedicada aos grandes feitos

e nomes do passado. São, por isso mesmo, portadores de uma “densidade

ideológica, por centímetro quadrado, maior que qualquer outra forma de

expressão cultural midiática” (Scott). A noção de história monumental,

desenvolvida originalmente por Nietzsche, é aquela que engrandece, idealiza e

cultua excessivamente o passado (Em detrimento do presente).

A

história, assim entendida, se confunde e se apresenta como biografia da Nação,

ou seja, como um conjunto de eventos e personagens, eleito como principal, que

narra a história nacional desde o começo, do nascimento à Independência, do

Império à República. É um desfile de figuras e episódios ilustres do passado

que projeta grandiosamente a nação para o futuro.

A

invenção dos selos veio da Inglaterra. Na reforma postal de 1840 foi criado o

primeiro selo postal adesivo, o Penny

Black, que trazia a efígie da rainha britânica. O Brasil foi o segundo país

no mundo a emitir selos. A rápida adesão do Brasil ao sistema postal inventado

pelos ingleses, embora as opiniões se dividam, pode ser explicada pelas

estreitas relações que mantinha com a Inglaterra.

O

primeiro foi o Olho de Boi, criado em 1943. Até 1861 as séries de selos traziam

apenas as cifras dos seus valores em reis. A partir de 1866 a imagem de Pedro

II, em efígie ou em retratos faciais, passou a figurar nos selos (foram 8

séries). O Imperador vestia trajes civis, sem os adereços heráldicos e

nobiliárquicos, seguindo a moda europeia. Pedro II era o símbolo do regime

monárquico. Sua representação nos selos traduzia e reforçava os valores

essenciais do princípio monárquico, da unidade nacional e da preservação das

tradições do passado (Marson).

Olho de boi.

Os

primeiros selos comemorativos no Brasil surgiram em 1900 para celebrar os 400

anos da chegada dos portugueses. Quatro eventos históricos foram destacados, de

forma alegórica, para ilustrar a evolução da ideia de liberdade no Brasil: a

chegado dos portugueses, a independência do Brasil, a abolição da escravatura e

a proclamação da república. As representações históricas, sob o regime

republicano ainda em fase de afirmação, punham em relevo a ideia de que a

República era a coroação de uma trajetória de liberdade no Brasil, iniciada em

1500. Desde então, os selos atualizam na memória nacional, de maneira cronológica

e evolutiva, os feitos dos “grandes homens” e os acontecimentos que confirmam e

corroboram esta visão da história.

O

Barão do Rio Branco, chanceler brasileiro entre 1902 e 1912, recebeu inúmeras

homenagens em diversas séries de selos postais, desde 1945, por ocasião das

celebrações do Centenário do seu nascimento. O “valor publicitário dos

aniversários”, percebeu Hobsbawm, sempre ofereceu as melhores oportunidades

para as primeiras estampas históricas em selos postais. Juca Paranhos que o

diga.

Os

selos trazem, em diferentes formatos, efígies, retratos faciais e de corpo inteiro do Barão, de

frente e de perfil, e as datas e dizeres referentes ao que se deseja relembrar

e comemorar. Ao lado do herói, a coroa de louros, símbolo da vitória, ou o

palácio do Itamaraty, a casa que modernizou e que se transformou na sua morada

definitiva.

As

séries foram lançadas em datas comemorativas, ocasiões oportunas para celebrar

e reatualizar o mito. Nestes momentos, o espírito de um certo passado retorna

para exorcizar e/ou glorificar o presente. Comemorar é um movimento de retorno

ao passado para trazê-lo à memória. É relembrar com, é tornar presente, ou

reatualizar algum evento significativo que se deseja preservar. Mas como o

presente não é fixo, e suas demandas se renovam, os eventos do passado são

sempre recriados a cada comemoração. O Centenário do Nascimento do Barão (20 de

abril de 1945), o Sesquicentenário do Nascimento (1995) e o Centenário da Morte

(10 de fevereiro de 1912), são algumas datas celebradas nos selos postais que

atualizam e eternizam, no sentido monumental, de tempos em tempos os feitos do

Barão. Embora pequenos no tamanho, os selos são monumentais na intenção.

Ao

lado dos monumentos, das biografias, dos nomes de ruas e das muitas formas de

homenagens (exploradas aqui),

os selos, vistos como portadores de discursos políticos, ajudaram a compor a

grande narrativa do “herói” e pavimentar o caminho para a imortalidade.

Devidamente

selada, a trajetória de Rio Branco ganha contornos épicos e definitivos. O selo

emoldura e naturaliza o passado, tornando-o atraente para colecionadores de

obituários e para aqueles que, como eu, se interessam pelo seu valor

heurístico.

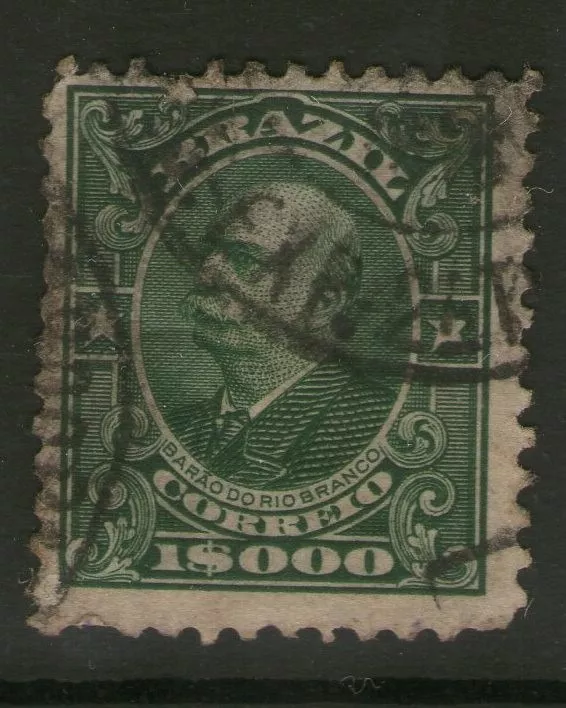

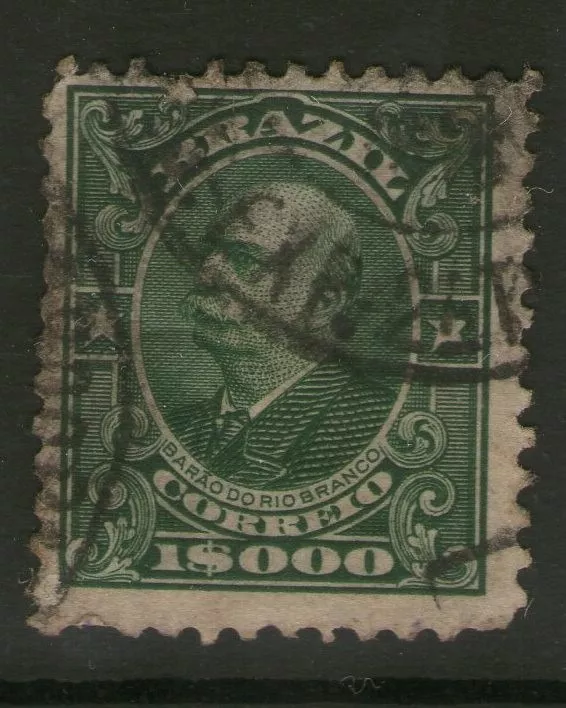

Selo de 1913.

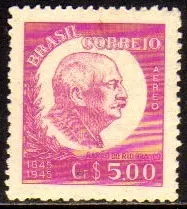

Selo de 1945 – Centenário do Nascimento do Barão.

Selo de 1945 – Centenário do Nascimento do Barão.

Selos de 1945, lembrando a III Conferência interamericana de radiodifusões.

Selo de 1995 – Sesquicentenário do

Nascimento do Barão.

Referências Bibliográficas.

CARVALHO,

José Murilo. A formação das almas.

São Paulo: Cia das letras, 1990.

MARSON,

Izabel Andrade. Selos comemorativos:

fragmentos da memória do Brasil. São Paulo: Empresa das Artes, 1989.

NIETZSCHE, Friedrich. Considerações Intempestivas. Relume Dumara, 2003.

SALCEDO, Diego. A ciência nos selos postais

comemorativos brasileiros: 1900-2000. Editora Universitária (Livro em

construção).

SCOTT, David. Stamp

semiotics: reading ideological messages in philatelic signs. In: RAUCH,

Irmengard; CARR, Geral F. (Ed.). Semiotics

around the World: synthesis and diversity. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997.

SOUZA, Helder Cyrelli de. Os cartões de visita do Estado: a emissão de selos postais e a ditadura

militar brasileira. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, 2006.